Le "Grand Paris" : des concepts et des visions de la métropole

Pour poursuivre l’approche de la métropolisation engagée dans le séminaire, les définitions proposées lors de la première séance ont été utilisées pour relire un corpus de documents de nature très différentes portant sur la démarche d’études et de prospective engagée à propos du « Grand Paris ».

L’objectif de cette journée d’étude était de confronter les définitions proposées et de les mettre à l’épreuve au regard des mots utilisés pour analyser et pour décrire les projets développés par les 10 équipes de la consultation internationale de 2008-09.

L’étude a consisté à confronter les discours (en s’attachant aux concepts, notions, principes qui s’y retrouvaient) aux propositions spatiales et aux territoires servant d’appui à des propositions qui mobilisent ces concepts. Le transfert d’un concept, nécessairement abstrait, dans le champ de l’urbanisme, discipline à vocation opérante, implique nécessairement un glissement ou une évolution du sens de ce concept. Ces glissements, transcodages ou transferts nous ont également intéressés car ils traduisaient aussi un processus de passage ou d’ancrage d’une notion dans une réalité spatiale, approchée, dans le cas du « Grand Paris », dans sa grande échelle.

Pour mener cette première approche, il a été choisi de travailler sur un corpus très réduit de documents :

- Une étude du PUCA, « Lecture des 10 projets du ‘Grand Paris’, analyses synthétiques et remarques transversales », réalisée sous la direction d’Olivier Gaudron, Marie-Flore Mattei, François Ménard, Nicole Rousier et Bertrand Vallet, paru en juin 2009.

- Une publication en supplément de la revue Paris Projet intitulée « Une petite synthèse du Grand Pari(s) de l’agglomération parisienne, réalisée par l’APUR et paru en mars 2009

- Un numéro hors-série de la revue AMC présentant une synthèse très illustrées des propositions et réflexions élaborées par les dix équipes dans la cadre de la consultation de 2008-09, publié en avril 2009

L’analyse de ce corpus s’est appuyée sur 7 mots-clefs issus des essais de définition réalisés au début du séminaire :

concentration / dispersion / hiérarchisation / mise en réseau / rayonnement / grande échelle / cohérence

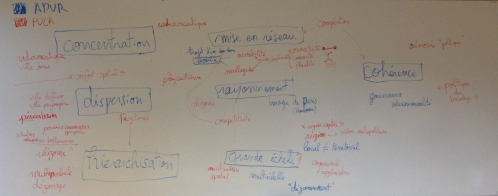

Ces mots-clefs ne se retrouvent pas directement dans les documents, mais renvoient à d’autres notions utilisées à propos des démarches de projet du « Grand Paris ». La première étape de notre analyse a consisté à établir des « nuages de mots », nous permettant de mettre en relation nos sept mots-clefs de départ avec les notions utilisées dans les documents.

"Nuages de mots" - 7 concepts et leurs avatars

La seconde étape de notre analyse a consisté à mettre en relation ces groupes de notions avec des projets et leurs visualisations ;

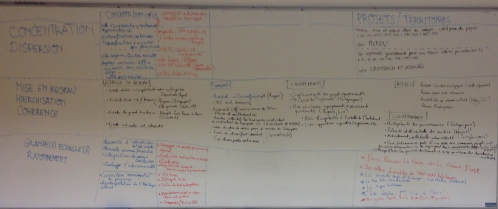

Les notions ont été regroupées en trois « paquets » :

- concentration / dispersion

- hiérarchisation / mise en réseau / cohérence

- rayonnement / grande échelle

L’analyse de ces trois « paquets « de notions s’est faite grâce à un tableau qui s’est progressivement complété des analyses croisées des différents groupes de travail.

Tableau d'analyse croisée des concepts et des projets

Eléments de conclusion :

Le débat qui a suivi la mise en place de ce tableau a permis de mettre en avant quelques impensés de la lecture « métropolitaine » de Paris à travers la démarche du « Grand Paris », tels qu’ils apparaissent dans le corpus de document étudiés :

- Une simplification du discours économique à quelques idées reçues sur le développement, l’attractivité mondiale, l’ancrage local-global des questions agricoles et d’approvisionnement alimentaire, due probablement à la nature des documents étudiés, qui s’adressent à des professionnels de l’urbain et non à des économistes.

- Une tension très forte entre des velléités égalitaristes (à travers des trames de transports, la création de valeurs, de polarités et de centralités dans les périphéries) et la recherche d’une polarisation du développement (à travers des corridors, des pôles de centralité…). La polarisation implique une inégalité des positions spatiales (sociales également pour établir un transfert direct entre lutte des places et lutte des classes, en partant du premier[1] ?)

- Une tension local-global visible aussi dans la revendication d’une inscription dans la géographie du territoire parisien alors même que l’on s’attache à des phénomènes globaux : cette tension est utilisée comme un moteur de projet pour identifier des dynamiques et des secteurs à enjeux par les équipes d’urbanistes. Le recours à la géographie ne résulte t’il pas d’un repli identitaire face à des phénomènes mondiaux qui ont globalisés les processus et où la seule variable serait celle de leur inscription dans un déjà-là territorial, c’est-à-dire ce qui est résilient dans le territoire pour résister à certaines mutations (à plus ou moins brève échéance[2])

A découvrir aussi

- 5 + 12 essais de définition de la métropole et de la métropolisation

- Introduction générale au séminaire